能登インターン日誌Vol.3 震災が残した痕に触れて

- 活動レポート

- 令和6年能登半島地震 緊急支援

- インターン・ボランティア日誌

- 日本

- 緊急支援事業

こんにちは、インターンの伊東です。

能登の朝晩はすっかり肌寒くなり、毎日暑さに苦しんでいたのが遠い日々のことのように感じられます。稲刈りの時期も終盤に差し掛かり、車を走らせていると、はざ干しをちらほらと見かけたり、なごみに来られるお客さんが栗や柿を持ってきてくださったりすると、より一層秋の訪れを実感します。

8、9月には輪島の門前町にあるハイディワイナリーでのブドウ収穫ボランティアや、白米千枚田での稲刈りボランティアに参加するなど、生産者の方と関わる機会をたくさん持つことができました。ハイディワイナリーでは、ブドウを全て手摘みで行うなどの丁寧な手法にこだわっており、また白米千枚田では、棚田のために全てを手作業で行う必要がある中で、いかに効率良くできるかが考え抜かれた昔からの伝統農法が、現在にまで引き継がれており、それぞれが自分たちのもつ独自の方法を大切にし、誇りを持って仕事をされているように感じました。

また、白米千枚田では、愛耕会という団体が耕作管理を担っており、メンバーの高齢化に伴い若手の育成にも力を入れているそうですが、同世代の女性も活躍されていて、刺激をもらいました。そして、今回参加したようなボランティア活動の機会があることは、受け入れる側と参加者側の両方にとって良いことだなと感じ、またそれによって全国各地からボランティアが訪れ、新たな繋がりが生まれるのも良いなと感じました。

ブドウ収穫作業の様子

白米千枚田での稲刈りボランティア

さて今回は、日々の中で震災について考えさせられたことを共有したいと思います。

月に一度通う梅茶翁さんでの最近の農作業は、畑で採れた藍でお茶を作るために、藍の茎部分をカットしたり、マコモと呼ばれる穀物の収穫をしたり、来年に向けラッキョウを植えたりなどなど、多岐にわたる農作業を体験しています。

そんな農業の傍ら、梅茶翁さんでは、「大地の再生」の活動を行う矢野智徳さんのもと、田畑の亀裂整備や土砂崩れの補修作業なども行っています。残念ながら私はその作業に立ち会うことはできませんでしたが、先日の作業では、地震や大雨の影響で畑が沈下し、土の中に空洞ができた箇所の補修を、枝や大きな石を敷き詰めていくことによって行ったそうです。矢野さんは、全国各地の主に被災地で環境再生活動をされていて、奥能登にも震災後から足を運んでは、自然の再生のために尽力されています。

また、土砂崩れを「大地の深呼吸」と表現し、自然も人間と同じように呼吸が必要で、コンクリートなどで覆いつくされ苦しくなった自然が、元の状態に戻ろうとして災害が起こると考えます。そして何より学びになったことは、この梅茶翁さんで行った作業が田畑だけでなく、土砂が崩れた斜面にも応用できるということです。能登に来てから土砂崩れの被害があった斜面が、頑丈なコンクリートで固められていく光景にどこか違和感を抱いていた私にとって、自然に人の手を介入しすぎずに、元の状態に戻そうとする大地の再生の取り組みが、これからの自然を守っていくうえでの希望になると強く感じました。

とはいえ、大地の再生は地道な作業で、至る所で土砂崩れが起きている中で、できるだけ早く復旧する必要があることも理解できます。しかし、自然は可能な限り自然のままの状態で残してあげること、元の状態に戻してあげることが重要で、既に奥能登地域で少しずつそうした考えが受け入れられてきているそうですが、この大地の再生の考えや取り組みが今後もっと広がっていけば良いなと思いました。

コンクリートで覆われた斜面

梅茶翁さんでの大地の再生(土がえぐられてしまっている部分には小さい木を植える予定)

これを上の写真のような場所で応用できる

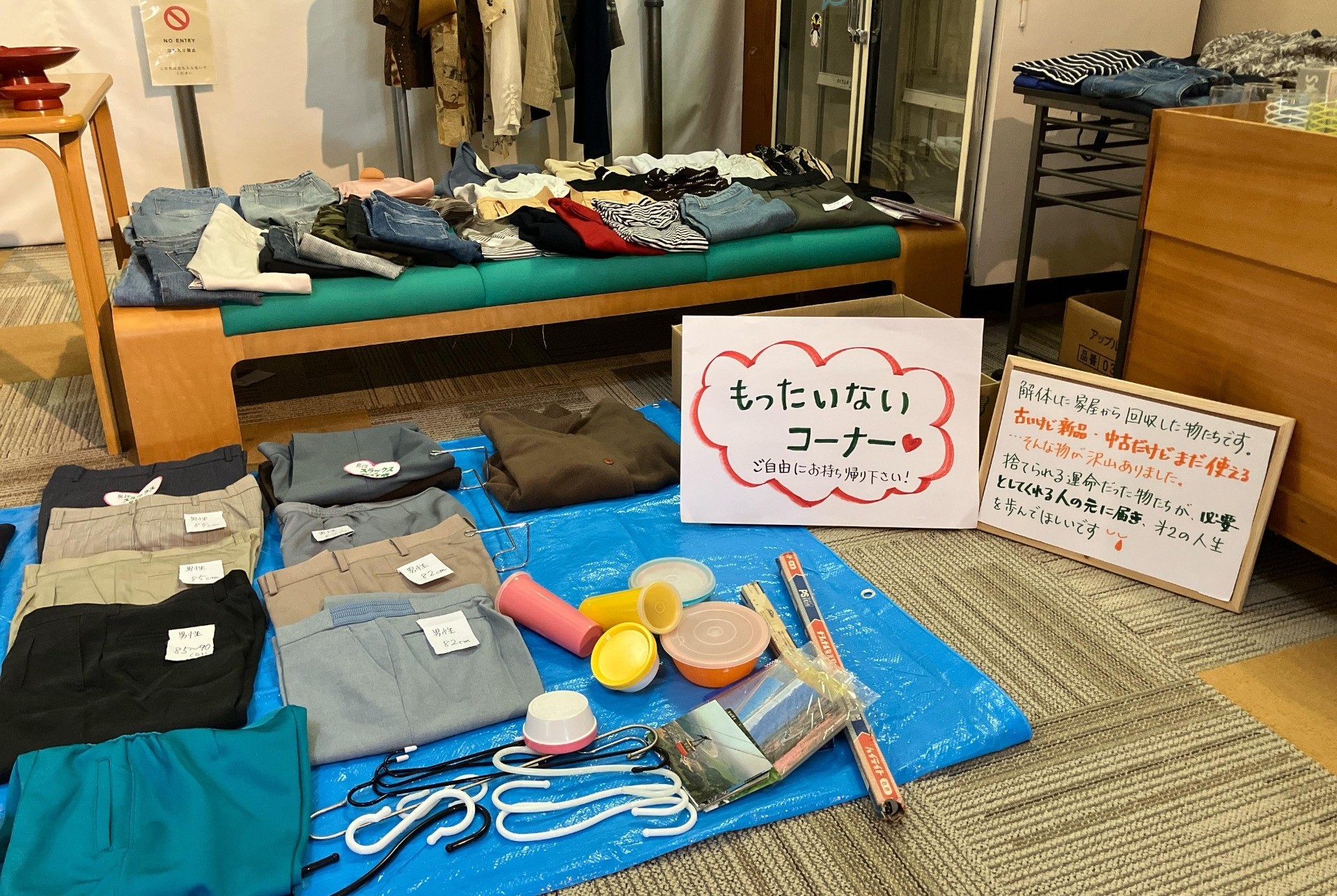

また、家を解体する人が直面している、行き場のない物をどう処理するかという問題があります。なごみには、スタッフの家族の解体する家から出てきた、捨てるにはもったいない衣類や食器などの物を置いて、自由に持ち帰ってもらう「もったいないコーナー」がありますが、そのスタッフも何回にもわたり物を運んできたり、時々お客さんの中にも物を置きたいという方がいたりと、物の処理に困っている人が多くいることを痛感しています。

以前、解体予定の家から物を出すお手伝いをする機会がありましたが、その家の方は、輪島塗の箸職人をされていて、自宅兼作業場になっている建物ということもあり、かなり広くて大きい家でした。家が広い分、物も沢山あり、物を分別しながら段ボールに入れ、それを車に乗せて近くの倉庫へ運ぶ、という作業を何度も繰り返しましたが、終わりの見えない作業で、家族だけで作業するのはとてつもなく大変だと感じました。能登には昔ながらの大きな家に住んでいる人が多く、それに比べるとかなり狭くなる仮設住宅に移る際には、限られた物しか運べないという厳しい現実があり、とても悩ましい問題であると感じています。

なごみのもったいないコーナー

一方で、自宅が無事であった人もまた、様々な複雑な思いを抱えていることに気づかされました。ある方からは、近所の人たちがどんどん家を解体していくことで、家の周りから人の声や物音が一切聞こえなくなり、ゴーストタウンのようで発災直後を思い出すというお話を聞きました。また、なごみに卓球をされに来る方々からは、震災前は一緒に卓球の練習をしていたけれど、その方が仮設住宅に移ってからは掛ける言葉が見つからず、未だ誘えないというお話を聞いたこともあります。自宅が無事であったから何も問題を抱えていないと考えるのはとても短絡的で、これらの問題に自分が気づけていなかったことを痛感しました。

このように、被災された方々の間でも様々な壁があったり、自宅が無事で一見震災前と変わりない生活を送っているように見える人たちも、日々葛藤や孤独と戦っていたりするということを知りました。

そんな能登での活動も残すところ約2か月となりました。日々の生活やひょんなことから得られる学びを大切に、残りの期間を過ごしていきたいと思います。

(能登事務所インターン 伊東瞭)